ソーシャルワーカー 「グリーフケア」を語る

分類に成功すれば アルゴリズム抽出にも成功できそうである

経験から理論を帰納する

エスキモーのセックス

そもそも最近はエスキモーといわずイヌイットとかいうような気がする

そんな古い時代の考察である

エスキモーの生活は何といっても寒い

彼らは大便小便に際してためらわず短時間ですませることが必要である

ためらっているうちに凍ってしまう

外部に露出している部分が凍傷になってしまう

だから我慢するだけ我慢して

一瞬のうちに排泄できるところまで調節する

これは単調で快楽の少ないエスキモーの生活の中の、

数少ない快楽のひとつである

いかにしてぎりぎりまで我慢して感覚を高めるか

すべての人が関心を持ち新しい方法や古い呪文を披露し合っているのである

また性生活についても類似のことが言える

性生活においていたずらに延長するのは命取りになりかねない

早くすませることが大切である

前技も後技も局部の露出を伴わない方法が工夫されている

淡泊であればたいへん都合がいいのだが

そうでもない人は局部露出を最小時間とし

最大快感が得られるように工夫する

この方法については

便意をコントロールする方法とある程度類似していて

日々改良が重ねられている

まこと環境は人を磨くのである

過剰な期待と失望

過剰な期待と

過剰な失望と

両方を順番に経験するものだと思う

このゆれが少ないのは現実把握のいい人で

揺れが大きいのは夢を見がちな乙女さんだと思う

期待と失望は最初は親との間で形成される

親が60位を要求して70位を達成すれば、今後のことにも期待が持てると、みんなで意気込む

達成が50にとどまれば、あまり要求してもいけないのだと、失望感が広がる

これが人生の最初の成功・挫折の体験だろう

このあたりから始まって

目標と達成と挫折を反復する

しばらく生きていくうちに自分の癖が分かってくる

目標が高すぎる人、低すぎる人、

成功を夢見すぎる人、挫折を恐怖する人、いろいろだ

名家に生まれた人は期待が大きくてなかなか大変である

何でもない家に生まれた人は期待は一ヶ月くらいで期待もなくなるから気楽でもある

優秀な人たちは自分について小さな成功では喜べないこともある

また周囲の人についても小さな成功を褒めてあげられない場合がある

優秀な親というものは子どもにとって難物である

プラチナ通り ケーキ屋さん

Lettre d'amour にてショートケーキ二個購入。

とっても生な感じのケーキでした。

チョコ味のほうがおいしかった。

それにしても、これで経営が成り立つのだろうかと

心配になるくらいきれいかつ静謐なお店。

さすが白金ですねえ。

傍観を良心として生きし日々青春とよぶときもなかりき

傍観を良心として生きし日々青春とよぶときもなかりき

国論の統制されていくさまが水際立てりと語り合ふのみ

近藤芳美

原発関係

今回の事故の報道を見るたびに、怒りがこみ上げてきます。一部の識者は「想定外の事態だ。これは天災だ」というような発言をしていましたが、だまされてはいけません。これは、起こるべくして起こった事故、すなわち“人災”なのです。

私は福島県知事時代、再三にわたって情報を改ざん・隠蔽する東電と、本来はそれを監視・指導しなければならない立場にありながら一体となっていた経済産業省に対し、「事故情報を含む透明性の確保」と「原発立地県の権限確保」を求めて闘ってきました。しかし、報道を見る限り、その体質は今もまったく変わっていないように思います。

端然とした表情で語る佐藤氏の自宅は福島県郡山市内にある。地震から2週間以上経過した今も石塀は倒れたままになっているなど、爪痕が生々しく残る。もともとは原発推進論者だったという佐藤氏が日本の原子力政策に疑問を抱き始めたのは、知事に就任した翌年の1989年のことだった。

この年の1月6日、福島第二原発の3号機で原子炉の再循環ポンプ内に部品が脱落するという事故が起きていたことが発覚しました。しかし、東電は前年暮れから、異常発生を知らせる警報が鳴っていたにもかかわらず運転を続けていたうえに、その事実を隠していました。県や地元市町村に情報が入ったのはいちばん最後だったのです。

いち早く情報が必要なのは地元のはずなのに、なぜこのようなことがまかり通るのか。私は副知事を通じ、経産省(当時は通商産業省)に猛抗議をしましたが、まったく反応しませんでした。

日本の原子力政策は、大多数の国会議員には触れることのできない内閣の専権事項となっています。担当大臣すら実質的には役所にコントロールされている。つまり、経産省や内閣府の原子力委員会など“原子力村の人々”が政策の方向性を事実上すべて決め、政治家だけではなく原発を抱える地方自治体には何の権限も与えられていないのです。

国や電力会社は原発に関して、地元自治体を「蚊帳の外」にしただけではないという。佐藤氏が「8・29」と呼ぶ事件がある。2002年8月29日、原子力安全・保安院から福島県庁に「福島第一原発と第二原発で、原子炉の故障やひび割れを隠すため、東電が点検記録を長年にわたってごまかしていた」という恐るべき内容が書かれた内部告発のファクスが届いたのだ。

私はすぐに、部下に調査を命じました。だが、後になって、保安院がこの告発を2年も前に受けていながら何の調査もしなかったうえに、告発の内容を当事者である東電に横流ししていたことがわかったのです。

私の怒りは頂点に達しました。これでは警察と泥棒が一緒にいるようなものではないか。それまで、東電と国は「同じ穴のムジナ」だと思っていましたが、本当の「ムジナ」は電力会社の奥に隠れて、決して表に出てこない経産省であり、国だったのです。

この事件で、東電は当時の社長以下、幹部5人が責任をとって辞任し、03年4月には、東電が持つすべての原子炉(福島県内10基、新潟県内7基)で運転の停止を余儀なくされました。

しかし、保安院、経産省ともに何の処分も受けず、責任をとることもありませんでした。

それどころか、福島第一原発の所在地である双葉郡に経産省の課長がやってきて、「原発は絶対安全です」というパンフレットを全戸に配り、原発の安全性を訴えたのです。なんという厚顔さでしょうか。

今回の事故でも、記者会見に出て頭を下げるのは東電や、事情がよくわかっていないように見える保安院の審議官だけ。あれほど、「安全だ」と原発を推進してきた“本丸”は、またも顔を出さずに逃げ回っています。

さらに、佐藤氏は3月14日に水素爆発を起こした福島第一原発3号機で、「プルサーマル」が行われていたことに対し、大きな危機感を持っているという。

なぜメディアはこの問題を大きく報じないのでしょうか。「プルサーマル」とは、使用済み燃料から取り出したプルトニウムとウランを混ぜたMOX燃料を使う原子力発電の方法で、ウラン資源を輸入に頼る日本にとって、核燃料サイクル計画の柱となっています。

これに対して私は98年、MOX燃料の品質管理の徹底をはじめ四つの条件をつけて一度は了解しました。

しかし、判断を変え、3年後に受け入れ拒否を表明することになりました。

福島第一とともにプルサーマルの導入が決まっていた福井県の高浜原発で、使用予定のMOX燃料にデータ改ざんがあったと明らかになったからです。

そして、核燃料サイクル計画には大きな欠陥があります。青森県六ケ所村にある使用済み燃料の再処理工場は、これまでに故障と完成延期を繰り返しており、本格運転のメドがたっていません。この工場が操業しない限り、福島は行き場のない使用済み燃料を原子炉内のプールに抱えたままになってしまう。今回の事故でも、3号機でプールが損傷した疑いがあります。これからも、この危険が残り続けるのです。

昨年8月、佐藤雄平・現福島県知事はプルサーマルの受け入れを表明し、30日には県議会もこの判断を尊重するとの見解をまとめました。このニュースは県内でも大きく報じられましたが、その直後、まるで見計らったかのように、六ケ所村の再処理工場が2年間という長期にわたる18回目の完成延期を表明したことは、どれだけ知られているでしょうか。

福島第一原発の事故で、首都圏は計画停電を強いられる事態となっています。石原慎太郎・東京都知事は00年4月、日本原子力産業会議の年次大会で、「東京湾に原発をつくってもらっても構わない」と発言しましたが、この事態を見ても、同じことを言うのでしょうか。

私は06年に県発注のダム工事をめぐり、収賄の疑いで東京地検特捜部に逮捕されました。控訴審では「収賄額はゼロ」という不思議な判決が出され、現在も冤罪を訴えて闘っている最中です。その経験から言うと、特捜部と原子力村の人々は非常に似ています。特捜部は、自らのつくった事件の構図をメディアにリークすることで、私が犯罪者であるという印象を世の中に与え続けました。

今回の事故も重要な情報を隠蔽、管理することで国民を欺いてきたと言えるでしょう。今こそ国の責任をただすべきときです。 (構成 本誌・大貫聡子)

さとう・えいさく 1939年、福島県郡山市生まれ。東京大学法学部卒業後、88年に福島県知事に初当選。06年、収賄容疑で東京地検特捜部に逮捕された。09年、一審に続き、控訴審でも懲役2年(執行猶予4年)の有罪判決が出されたが、「収賄額はゼロ」と認定され、実質上の無罪判決となった。現在、上告中。著書に『知事抹殺』(平凡社)がある

福島県の東京電力福島第1原発(大熊町、双葉町)と宮城県の東北電力女川原発(女川町、石巻市)でのプ

ルサーマル計画をめぐる議論が、両県で大詰めを迎えている。福島県は1998年、全国で初めてプルサーマル

の受け入れを表明し、2002年に撤回した。当時の知事で、国の原子力政策に地方から警鐘を鳴らし続けた佐

藤栄佐久氏に、原子力と地域とのかかわりなどを郡山市の自宅で聞いた。

――知事時代、原子力をめぐって感じたことは。

「端的に言えば、隔靴掻痒だ。大事な問題に県や立地自治体は関与できない。国は本当に無責任なところ

がある。福島第1原発の使用済み核燃料貯蔵プールの設置を93年に認めた際、国は2010年には、青森県六

ヶ所村の再処理工場に続く第2再処理工場が稼動し、燃料は搬出されると約束したが、1年後に覆した」

「六ヶ所村の再処理工場でさえ、まだ本格操業されていない。『廃棄物処理は福島と青森で相談すればいい』

と放言した通産省(当時)の課長すらいた」

――では、いったんなぜプルサーマルを受け入れたのか。

「不信感は常に底流にあったが、廃棄物処理をめぐる法整備を国に強く求め、約束を取り付けた。それなりに対

処してくれたので、プルサーマル用のプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料の品質管理徹底など4項目

を条件に認めた」

――02年に白紙撤回するまでの経緯は。

「99年の燃料データ捏造に始まり、茨城県東海村の臨界事故、再処理工場の度重なる計画延期、01年の東

京電力の一方的な電源開発凍結宣言…。結局、4項目の条件は一つも守られなかった。とてもプルサーマル

を実施する状況ではなく、02年の東電の原発トラブル隠し発覚で大爆発した」

――プルサーマルを今、どう考えればいいのか。

「原発の問題を県と電力の間の約束にしては駄目だ。国を引っ張り出さなければならない。使用済みMOX燃料

をいつどう処理するのか、国が明確に示さないと、福島県が捨て場所になる」

「原子力政策はいまだに政府の専管事項。国民や国会議員がもっと関与できる形にする必要がある。政権が

交代した今こそ民主的な決定システムに変える好機。福島県が積極的に提言していくことが重要だ。急いで

結論を出す必然性はない。せめて再処理工場が本格操業し、行方を見極めてからでいいのではないか」

――国などの取り組みに対する評価は。

「95年に事故を起こした『もんじゅ』を、また動かすという最近の結論をみても疑問が残る。原子力安全・保安院

を経済産業省から分離していないという問題もある。分離は原子力の安全を語る際の大前提だ」

「原子力をどう扱うかは、その国の民主主義の尺度となる。原子力政策は国民が決定に絡み、了解しないと動

かない。押しつけでは国民的合意が出てこない。最終処分場の問題が非常に難しくなっているのは、そこに原

因がある」(平成22年2月14日付河北新報掲載)

さらにに佐藤栄佐久氏の公式サイトには2009年11月 8日、12日に「経産省からの保安院の分離とプルサーマル推進は全く別の問題である」という長文の記事がありました。

佐藤栄佐久氏が国の原発行政に知事として異議を唱えていたのは、なんとしても原発を推進したい経済産業省と万一の事故から住民の安全を守るはずの原子力安全・保安院が分離してないからです。原子力行政もまたエセ民主主義の官僚”お手盛り”自由主義世界なのですね。

私は浜岡原発で5年間余り働いていたのだが、原子力発電所で働いていた経歴は浜岡だけではなく、その前にも30歳代の頃、昭和50年代に10年間近く原発の仕事に携わっていたことがあります。その当時はある特定の現場で働いていたわけではなく、定検工事で各地の原発を渡り歩いていた。最近ではそのような人々のことを「原発ジプシー」と、いくらかの侮蔑を込めて呼ぶそうだが、その頃まさに私はそのような生き方をしていたのだった。

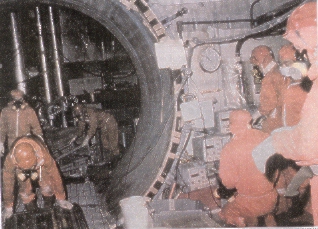

ジプシーのような浮き草のような生活を始めて2年目のこと、佐賀県にある玄海原子力発電所で働いている時に、原子炉の炉心部に入ることになった。炉心部とは、ウラン燃料を燃焼させる場所である。核反応を引き起こし、その膨大なエネルギーでタービンを回転させて電気をつくるのだが、ウラン燃料を燃焼させる場所だから、他とは比較にならないぐらいの高放射線エリアである。そこに入って、原子炉内の傷の有無を調べるロボットを取り付けるのが、私に与えられた仕事だった。

実は、その日、原子炉内に入ってロボットを取り付ける作業は他の人が受け持っていた。そして取り付けは完了したのだが、ロボットが外部からの操作に反応しないというアクシデントが起こった。炉内の壁面には無数の小さな穴が等間隔に開いていて、その穴にロボットの6本(だったと思う)の足が入り、遠隔操作で移動する仕組みになっている。しかし、どうも足が完全に正規の位置に入っていないようだというのが、取り付け作業を監督する立場にある社員たちの結論だった。

足が完全に入っていない状態だというのが本当なら、そのまま放置しているといつ落下してもおかしくない。落下すると、数千万円と言われている精密機械が破損することになる。だから、そうなる前に正規の位置にロボットをセットするために私が急遽入ることになったのだ。原子炉近くのエリアで、炉心に入るための装備の装着を始めた。装着するために、2名の作業員が手伝ってくれた。すでに作業着は2枚重ねて着ているのだが、その上から紙製、ビニール製のタイベックスーツを着用し、エアラインマスクをかぶり、首の部分、手首の部分、足首の部分など少しでも隙間の生じる恐れのある個所を、ビニールテープでぐるぐる巻きにされた。

まるで宇宙服のような装備の装着が完了すると、炉心部に向かった。炉心部周辺に到ると、そこに2名の作業員が待機していた。日本非破壊検査という会社の社員たちだったが、驚いたことに、高放射能エリアだというのに彼らはごく普通の作業着姿だった。マスクさえ付けていないのだ。その中の責任者らしい人物が私を手招いた。彼はマスクの中の私の目を見たあと、大きくうなずきを繰り返した。私の目を見ることによって、炉心内の作業に耐えられるかどうか判断したのだろう。

その彼と共に原子炉に近づいた。この時に初めて原子炉本体を目にしたのだが、直径3メートルほどの球形もしくは楕円形をしていて(原子炉の大きさには記憶違いがあるかも知れない)、私たちの立っているグレーチングよりも少し高い位置にあった。原子炉の底部は私の肩ぐらいの高さだったから、1・5メートル弱といったところだろうか。その底部にマンホールがあった。マンホールは開いていて、そこから中に飛び込むだろうことはすぐに理解できた。

日本非破壊検査の作業責任者は私の肩を抱き一緒にマンホールに近づいた。マンホールの入口ぎりぎりまで顔を近づけ、見上げるようにして中を覗いた。内部は薄暗く空気が濃厚によどみ、まるで何か邪悪なものでも住み着いているような印象を受けた。私の表情はこわばった。かすかに恐怖心を抱いたのだ。マンホールに近づくに連れて耳鳴りが始まり、入るのを拒否しているように感じられた。内部を覗き目を凝らしてみると、社員の指差す壁面にロボットが取り付けられていた。その取り付け方が不完全なので私が入ることになったのだ。しかし、内部は何とも不気味な雰囲気が漂い、この場から逃げ出したいのを必死でこらえていた。いくら嫌でも、入るのを拒否できる立場ではなかった。

探傷ロボットの形状は一辺が40センチほどの正方形で、厚みが20センチぐらいだろうか。「蜘蛛型ロボット」と呼ばれていた。日本非破壊検査の社員はマンホールの入口間際まで顔を近づけるというか、どうかすると内部に顔の3分の1ぐらい差し入れて覗き込んだりして、熱心に私に説明している。この頃はまだ、労働者の放射線の危険に対する認識がかなり好い加減な時代だったが、一緒に内部を覗きながら私は、この社員さんの大胆な行動を危惧したものだった。

彼は平然と覗き込んでいるが、恐怖心は湧いてこないのだろうかと思ったものだった。私の装備はほぼ完全な状態だったが、彼は半面マスクさえも装着していなかったのだ。最近の話になるが、ほんの数年前のこと、浜岡原発で非破壊検査の仕事を長くしていた労働者が顎のガンにかかった。彼の同僚たちは、放射線を浴び続けることによってガンに侵されたのだろうと噂しあったが、中部電力は浜岡原発での作業とガン発症の因果関係を認めようとしなかった。それに同僚たちも、後難を恐れて彼の病が原発での作業ゆえという発言を控えた。中電に睨まれるのを嫌ったのだ。

この人は裁判に持ち込んで闘ったが、結局、裁判にも破れ、顎から絶え間なく血を流しながら無念の思いを抱いたまま死んでいったと聞いている。この事例を取り扱った静岡市の鷹匠法律事務所の大橋昭夫先生は、あの件はいま考えても浜岡原発内での作業が原因だったと確信を持っていると、悔しそうな表情で語っていました。30年も昔のこと、初めて炉心に入る私のために、マンホールに顔を近づけて説明してくれていた日本非破壊検査の社員さんの顔面には、目に見えない放射線がいっぱい突き刺さっていたに違いなかった。私よりもいくらか年上の人でしたが、もう生きていないのではないだろうかと、この文章を書きながら思ったものでした。

炉心内部での作業の説明を詳しく受けたあと、いよいよ入ることになった。マンホールの真下に踏み台が置かれ、マンホールの斜め下にしゃがんで待機している私に対して、非破壊検査の社員が大きくうなずいて合図を送った。私は立ち上がると、頭を低くして踏み台に上がり、体を伸ばして上半身をマンホールの内部に突っ込んだ。その瞬間、グワーンという感じで何かが襲いかかり、頭が激しく締めつけられた。すぐに耳鳴りが始まった。恐怖と闘いながらマンホールの縁に両手を置き、勢いをつけて内部に全身を入れた。耳鳴りがいっきに激しくなった。

ある作業員は、炉心に飛び込んだ直後に蟹の這う音を聞いたらしい。「サワサワサワ・・・・」という、まるで蟹が這っているような不気味な音は作業を終えたあとも耳元から離れなかったそうです。それどころか定検工事が終わり、地元に帰ったのちもこの音から解放されず、完全にノイローゼ状態になったとのことでした。この話を伝え聞いたあるライターが彼を取材し、体験話をヒントにして推理小説を書いたそうです。その本のタイトルは、「原子炉の蟹」。1981年出版のこの本は、その当時我々の間でかなり話題になりました。

私の場合は蟹の這うような音は聞こえなかったが、頭を激しく締めつけられる感覚と、かなり早いテンポの読経のような響きがガンガン耳奥で響いていました。原子炉内部に飛び込むと急いで立ち上がった。勢い良く立ち上がると、ヘルメットが天井に当たった。やむなく首を傾ける姿勢をとり、薄暗い中でロボットを両手でしっかりとつかみ、「オッケー!」と大声で叫んだ。するとロックが解除され、ロボットの足が穴から飛び出た。ロボット本体は、思っていたよりも重くはない。足の位置を正確に穴に合わせ、再びオッケーと合図を送った。カチャリと足が穴に差し込まれた。うす闇の中で慎重にすべての足が穴に入っているのを確認すると、再度オッケーと叫び、あわててマンホールから外に飛び出た。

その間、費やした時間は約15秒。私が逃げるようにマンホールから外に出ると、責任感の強い日本非破壊検査の社員は、またもやマンホールに顔を近づけてというよりも、顔の上半分を内部に差し入れてロボットの位置の確認をしていた。眼球ガンという病があれば、彼は容易くその患者となる資格を有しているように思えた。急いで炉心部から離れ、防護服を着脱するエリアに入った。防護服はいちじるしく汚染されているので、脱ぐのは慎重であった。ゴム手袋を何枚もつけた作業員がぐるぐる巻きにしたガムテープをハサミで切ってくれ、タイベックスーツと呼ばれている防護服は2名の作業員によって慎重に脱がされた。そのあとタイベックスーツは、裏返しに折りたたまれたまま素早くビニール袋の中に入れられた。タイベックスーツ内は、エアラインで空気が送れ込まれていたので比較的に涼しく、ほとんど汗をかくことはなかった。

半ば放心状態でアラームメーターを取り出してみると、最高値を記録できる200のアラームメーターで、180余りの数値を記録していた。たった15秒の作業で、180ミリレムという信じられないような高放射能を浴びたのである。この当時は、いまと違って放射線の数値はミリレムという単位が採用されていた。いまはシーベルトという単位を使用している。この時の定検工事では1ヵ月余り作業に携わり、このあと私はもう一度原子炉内に飛び込んだ。2度目に入った時も恐怖心を克服することはできず、同じように不気味な耳鳴りも体験したのでした。

ーーーー

調査報告/原子力発電所における秘密

日本の原発奴隷

| 日本の企業は、原子力発電所の清掃のために生活困窮者を募っている。 多くが癌で亡くなっている。クロニカ〔本紙〕は、このとんでもないスキャンダルの主人公達から話を聞いた。 DAVID JIMENEZ 東京特派員 福島第一原発には、常に、もう失うものを何も持たない者達のための仕事がある。松下さんが、東京公園で、住居としていた4つのダンボールの間で眠っていた時、二人の男が彼に近づき、その仕事の話を持ちかけた。特別な能力は何も必要なく、前回の工場労働者の仕事の倍額が支払われ、48時間で戻って来られる。2日後、この破産した元重役と、他10名のホームレスは、首都から北へ200kmに位置する発電所に運ばれ、清掃人として登録された。 「何の清掃人だ?」誰かが尋ねた。監督が、特別な服を配り、円筒状の巨大な鉄の部屋に彼らを連れて行った。30度から50度の間で変化する内部の温度と、湿気のせいで、労働者達は、3分ごとに外へ息をしに出なければならなかった。放射線測定器は最大値をはるかに超えていたため、故障しているに違いないと彼らは考えた。一人、また一人と、男達は顔を覆っていたマスクを外した。「めがねのガラスが曇って、視界が悪かったんだ。時間内に仕事を終えないと、支払いはされないことになっていた」。53歳の松下さんは回想する。「仲間の一人が近づいてきて言ったんだ。俺達は原子炉の中にいるって」。 この福島原発訪問の3年後、東京の新宿公園のホームレスたちに対して、黄ばんだ張り紙が、原子力発電所に行かないようにと警告を発している。“仕事を受けるな。殺されるぞ”。彼らの多くにとっては、この警告は遅すぎる。日本の原子力発電所における最も危険な仕事のために、下請け労働者、ホームレス、非行少年、放浪者や貧困者を募ることは、30年以上もの間、習慣的に行われてきた。そして、今日も続いている。慶応大学の物理学教授、藤田祐幸氏の調査によると、この間、700人から1000人の下請け労働者が亡くなり、さらに何千人もが癌にかかっている。 完全な秘密 原発奴隷は、日本で最も良く守られている秘密の一つである。いくつかの国内最大企業と、おそるべきマフィア、やくざが拘わる慣行について知る人はほとんどいない。やくざは、電力会社のために労働者を探し、選抜し、契約することを請負っている。「やくざが原発親方となるケースが相当数あります。日当は約3万円が相場なのに、彼等がそのうちの2万円をピンハネしている。労働者は危険作業とピンハネの二重の差別に泣いている」と写真家樋口健二氏は説明する。彼は、30年間、日本の下請け労働者を調査し、写真で記録している。 樋口氏と藤田教授は、下請け労働者が常に出入りする場所を何度も訪れて回り、彼らに危険を警告し、彼らの問題を裁判所に持ち込むよう促している。樋口氏はカメラによって―彼は当レポートの写真の撮影者である―、藤田氏は、彼の放射能研究によって、日本政府、エネルギーの多国籍企業、そして、人材募集網に挑んでいる。彼らの意図は、70年代に静かに始まり、原発が、その操業のために、生活困窮者との契約に完全に依存するに至るまで拡大した悪習にブレーキをかけることである。「日本は近代化の進んだ、日の昇る場所です。しかし、この人々にとっては地獄であるということも、世界は知るべきなのです。」と樋口氏は語る。 日本は、第二次世界大戦後の廃墟の中から、世界で最も発達した先進技術社会へと移るにあたって、20世紀で最も目覚しい変革をとげた。その変化は、かなりの電力需要をもたらし、日本の国を、世界有数の原子力エネルギー依存国に変えた。 常に7万人以上が、全国9電力の発電所と52の原子炉で働いている。発電所は、技術職には自社の従業員を雇用しているが、従業員の90%以上が、社会で最も恵まれない層に属する、一時雇用の、知識を持たない労働者である。下請け労働者は、最も危険な仕事のために別に分けられる。原子炉の清掃から、漏出が起きた時の汚染の除去、つまり、技術者が決して近づかない、そこでの修理の仕事まで。 嶋橋伸之さんは、1994年に亡くなるまでの8年近くの間、そのような仕事に使われていた。その若者は横須賀の生まれで、高校を卒業して静岡浜岡原発での仕事をもちかけられた。「何年もの間、私には何も見えておらず、自分の息子がどこで働いているのか知りませんでした。今、あの子の死は殺人であると分かっています」。彼の母、美智子さんはそう嘆く。 嶋橋夫妻は、伸之さんを消耗させ、2年の間病床で衰弱させ、耐え難い痛みの中で命を終えさせた、その血液と骨の癌の責任を、発電所に負わせるための労災認定の闘いに勝った、最初の家族である。彼は29歳で亡くなった。 原子力産業における初期の悪習の発覚後も、貧困者の募集が止むことはなかった。誰の代行か分からない男達が、頻繁に、東京、横浜などの都市を巡って、働き口を提供して回る。そこに潜む危険を隠し、ホームレスたちを騙している。発電所は、少なくとも、毎年5000人の一時雇用労働者を必要としており、藤田教授は、少なくともその半分は下請け労働者であると考える。 最近まで、日本の街では生活困窮者は珍しかった。今日、彼らを見かけないことはほとんどない。原発は余剰労働力を当てにしている。日本は、12年間経済不況の中にあり、何千人もの給与所得者を路上に送り出し、一人あたり所得において、世界3大富裕国の一つに位置付けたその経済的奇跡のモデルを疑わしいものにしている。多くの失業者が、家族を養えない屈辱に耐え兼ねて、毎年自ら命を絶つ3万人の一員となる。そうでない者はホームレスとなり、公園をさまよい、自分を捨てた社会の輪との接触を失う。 “原発ジプシー” 原発で働くことを受け入れた労働者たちは、原発ジプシーとして知られるようになる。その名は、原発から原発へと、病気になるまで、さらにひどい場合、見捨てられて死ぬまで、仕事を求めて回る放浪生活を指している。「貧困者の契約は、政府の黙認があるからこそ可能になります」。人権に関する海外の賞の受賞者である樋口健二氏は嘆く。 日本の当局は、一人の人間が一年に受けることが可能である放射線の量を50mSvと定めている。大部分の国が定めている、5年間で100 mSvの値を大きく超えている。理論上、原子力発電所を運営する会社は、最大値の放射線を浴びるまでホームレスを雇用し、その後、「彼らの健康のために」解雇し、ふたたび彼らを路上へ送り出す。現実は、その同じ労働者が、数日後、もしくは数ヵ月後、偽名でふたたび契約されている。そういうわけで、約10年間、雇用者の多くが、許容値の何百倍もの放射線にさらされている説明がつくのである。

30年以上の間、樋口健二氏は、何十人もの原発の犠牲者の話を聞き、彼らの病を記録してきた。彼らの多くが瀕死の状態で、死ぬ前に病床で衰弱していく様子を見てきた。おそらくそれ故、不幸な人々の苦しみを間近で見てきたが故に、調査員となった写真家は、間接的にホームレスと契約している多国籍企業の名を挙げることに労を感じないのだ。東京の自宅の事務所に座り、紙を取り出し、書き始める。「パナソニック、日立、東芝…」。 広島と長崎 企業は、他の業者を通してホームレスと下請け契約をする。労働者の生まれや健康状態などを追跡する義務を企業が負わずにすむシステムの中で、それは行われている。日本で起こっている事態の最大の矛盾は、原子力を誤って用いた結果について世界中で最も良く知っている社会の中で、ほとんど何の抗議も受けずに、この悪習が生じているということである。1945年8月6日、アメリカ合衆国は、その時まで無名であった広島市に原子爆弾を投下し、一瞬にして5万人の命が失なわれた。さらに15万人が、翌5年間に、放射線が原因で亡くなった。数日後、長崎への第二の爆弾投下により、ヒロシマが繰り返された。 あの原子爆弾の影響と、原発の下請け労働者が浴びた放射線に基づいて、ある研究が明らかにしたところによると、日本の原発に雇用された路上の労働者1万人につき17人は、“100%”癌で亡くなる可能性がある。さらに多くが、同じ運命をたどる“可能性が大いにあり”、さらに数百人が、癌にかかる可能性がある。70年代以来、30万人以上の一時雇用労働者が日本の原発に募られてきたことを考えると、藤田教授と樋口氏は同じ質問をせざるをえない。「何人の犠牲者がこの間亡くなっただろうか。どれだけの人が、抗議もできずに死に瀕しているだろうか。裕福な日本社会が消費するエネルギーが、貧困者の犠牲に依存しているということが、いつまで許されるのだろうか」。 政府と企業は、誰も原発で働くことを義務付けてはおらず、また、どの雇用者も好きな時に立ち去ることができる、と確認することで、自己弁護をする。日本の労働省の広報官は、ついに次のように言った。「人々を放射線にさらす仕事があるが、電力供給を維持するには必要な仕事である」。 ホームレスは、間違いなく、そのような仕事に就く覚悟ができている。原子炉の掃除や、放射能漏れが起こった地域の汚染除去の仕事をすれば、一日で、建築作業の日当の倍が支払われる。いずれにせよ、建築作業には、彼らの働き口はめったにない。大部分が、新しい職のおかげで、社会に復帰し、さらには家族のもとに帰ることを夢見る。一旦原発に入るとすぐ、数日後には使い捨てられる運命にあることに気づくのである。 多くの犠牲者の証言によると、通常、危険地帯には放射線測定器を持って近づくが、測定器は常に監督によって操作されている。時には、大量の放射線を浴びたことを知られ、他の労働者に替えられることを怖れて、ホームレス自身がその状況を隠すことがあっても不思議ではない。「放射線量が高くても、働けなくなることを怖れて、誰も口を開かないよ」。斉藤さんはそう話す。彼は、「原発でいろんな仕事」をしたことを認める、東京、上野公園のホームレスの一人である。

この2年間、ほとんど常に藤田、樋口両氏のおかげで、病人の中には説明を求め始めた者達もいる。それは抗議ではないが、多くの者にとっての選択肢である。村居国雄さんと梅田隆介さん、何度も契約した末重病にかかった二人の原発奴隷は、雇用補助の会社を経営するヤクザのグループから、おそらく、殺すと脅されたために、それぞれの訴訟を取り下げざるをえなかった。 毎日の輸血 大内久さんは、1999年、日本に警告を放った放射線漏れが起きた時、東海村原発の燃料処理施設にいた3人の労働者の一人である。その従業員は、許容値の1万7000倍の放射線を浴びた。毎日輸血をし、皮膚移植を行ったが、83日後に病院で亡くなった。 労働省は、国内すべての施設について大規模な調査を行ったが、原発の責任者はその24時間前に警告を受けており、多くの施設は不正を隠すことが可能であった。そうであっても、国内17の原発のうち、検査を通ったのはたったの2つであった。残りについては、最大25の違反が検出された。その中には、労働者の知識不足、従業員を放射線にさらすことについての管理体制の欠如、法定最低限の医師による検査の不履行なども含まれた。その時からも、ホームレスの募集は続いている。 松下さんと他10名のホームレスが連れて行かれた福島原発は、路上の労働者と契約する組織的方法について、何度も告発されている。慶応大学の藤田祐幸教授は、1999年、原発の責任者が、原子炉の一つを覆っていたシュラウドを交換するために、1000人を募集したことを確認している。福島原発での経験から3年後、松下さんは、「さらに2、3の仕事」を受けたことを認めている。その代わり、彼に残っていた唯一のものを失った。健康である。2、3ヶ月前から髪が抜け始めた。それから吐き気、それから、退廃的な病気の兆候が現れ始めた。「ゆっくりした死が待っているそうだ。」と彼は言う。 * * * * * この新聞は、インタビューを受けられた樋口健二氏より提供された。記事の訳内容の一部は、樋口氏によって訂正されている。なお、原文では、写真は全てカラーで掲載。 訳責:美浜の会 ーーーーーー 「福島原発は欠陥工事だらけ」 |